昭和8(1933)年師走の東京の空の下。

12月11日に京成電車の日暮里・上野間が開通。日暮里から2つの地下駅、寛永寺坂駅と博物館動物園駅を経て、寺田寅彦記すところの《上野公園西郷銅像の踏んばった脚の下あたりの地下》*1の上野公園駅が京成電車の終点となった。一方、東京地下鉄道は京橋駅(昭和7年12月24日開通)から次はいよいよ銀座への開通を目指して、地下工事に邁進しているところ(銀座駅の開通は翌昭和9年3月3日)。12月14日には築地の東京市中央卸売市場の完成式、その十日後、皇太子が誕生して祝祭ムードにあふれるなか、数寄屋橋では日劇の開場式が挙行、隣りの東京朝日新聞社の建物には「奉祝」イルミネーションが輝き、29日には皇太子の御命名式を祝う花電車が銀座の町をネオンを輝かせながら走っていた。有楽町ではいよいよ東京宝塚劇場が開場しようとしているところ。新国劇の上演台本を原作とする内田吐夢監督の『警察官』(新興キネマ・昭和8年11月30日封切)が上映されていたのも昭和8年師走であり、新国劇は映画化に合わせるようにして新橋演舞場で『警察官』を再演している(21日初日27日千秋楽、竹田敏彦作『警察官』初演は同年8月明治座)。内田吐夢の『警察官』のスクリーン、光と影が交錯する陰影たっぷりの魅惑的な映像の連鎖を思い出しつつ、昭和8年12月の東京を思う(内務省後援の『警察官』は着実に不穏になっている世相の反映でもあった。)。

京成電気軌道株式会社上野地下線・停留場および改札口、『工事画報 昭和九年版』(大林組、昭和9年8月5日)より。昭和8年度に大林組が請負施工した土木工事の記録写真を収録している同書には、阪神三宮の地下駅、阪神の神戸地下線の岩屋および春日野道停車場、省電大阪駅内高架線、大阪地下鉄の各駅などとともに、上掲の京成上野地下線の写真が掲載。鉄道側から見た都市形成を体感できる写真群が実に素晴らしい。各都市の地下鉄道および地下駅は1930年代に入り、いよいよ本格化した格好。

《地下鉄出入口(日本橋)》、『建築の東京』(都市美協会、昭和10年8月20日)=橋爪紳也監修『復刻版 建築の東京』(不二出版、2007年11月25日)より。昭和2年12月30日に浅草・上野間で開通した東京地下鉄はその後どんどん延伸したのだったが、その延伸はデパートとタイアップすることで工事費用をまかなうという合理経営であった。上野広小路(昭和5年1月1日開通)に上野松坂屋、三越前(昭和7年4月29日開通)に日本橋三越、日本橋と京橋(昭和7年12月24日開通)には白木屋、第一相互館と明治屋というふうに、地下鉄がデパートに直結するという1930年代ならではの都市風景が誕生していった*2。昭和7年12月24日に地下鉄が京橋まで開通したあとに満を持して、翌年3月20日には日本橋高島屋が開店。今もその石造りのモダン建築の威容を誇る高島屋の建物も大林組の施工であり、上掲の『工事画報 昭和九年版』に「東京日本生命館」として掲載されている。

木村荘八画・文『新東京風景』より「三、地下鉄終点」として描かれている三越前駅のスケッチ、『経済往来』第7巻第9号(日本評論社・昭和7年9月1日発行)所載*3。

わざとこゝに「終点」と云ふ文字を使つて「三越前」とは云はないでおく理由は、いつ何処でこんな書きものでも世相の文献とならない限りはないからで、一層片付けて云つておけば、此の日昭和七年の七月二十九日、午後六時折柄街頭の気温はもう日盛りは過ぎたにしても九十度を上下する程度と思はれるのを、地下鉄はトツプの硝子窓が開け切つてある。疾走するとこれから筒抜けに冷風が徹る。カビ臭いのは何だけれども、涼味は都下一番に違いない。

で、瞬く間に「終点」へ来たから、車の止まつた直ぐ其処を写せば図の様なものだ。図の左りは暫く暗黒へ走り去る、何れはこれが次の日の終点へ行く坑道である。……

と荘八が記すように、「地下鉄終点」が次々に延びていったのが1930年代東京の一諸相であった。昭和7年4月29日開通の三越前駅のあとも、《次の日の終点へ行く坑道》はどんどん掘り進められてゆき、同年12月24日には日本橋と京橋が開通した次第。その後、「地下鉄終点」は昭和9年3月3日に銀座、同年6月21日には新橋へと延伸。

藤田嗣治絵・柳澤健文『東京を描く』、『経済往来』第9巻第4号(日本評論社・昭和9年4月1日発行)より*4、フジタ描く数寄屋橋のスケッチ。東京朝日新聞社の屋上から伝書鳩が飛び立つ。

『ね、面白いでせう』

彼は僕に同感を求めながら、朝日新聞社と日本劇場との宏壮な二つの建物を背景とする河畔の公衆電話のボツクスの周囲の公證人役場やマージヨン倶楽部や産婆やの看板を誇らしげに指示するのである。

そこに亜米利加化された東京があり、同時に頑として亜米利加化されない東京もあるのだ。その不可思議なコクテールは、人に味はせて苦い顔をさせるのには面白い。

柳澤健が《この新東京――またの名を『亜米利加の東京』と言ふ――の乱雑さを、わがフジタはこゝに楽しげに点描してゐるのを御覧なさい。》と書くとおりに、フジタ描く東京は、モダン都市風景と昔ながらの町の生活感が混在する「不可思議なコクテール」が鮮やか。内田吐夢『警察官』のスクリーンが映し出す東京もまさにそんな東京だった。

《日本電報通信社社屋》(起工:昭和7年9月1日、竣工:昭和8年12月15日)、『電通社史』(日本電報通信社、昭和13年10月11日)より。左端に交詢社が見える。この通りは銀座6丁目と7丁目の境、ここを直進して銀座通りにゆきあたると、左手にエッフェル塔のネオンのコロンバン。その十字路の右向こうには、今もサッポロライオン銀座七丁目店として健在の菅原栄蔵設計の大日本麦酒株式会社(1階はライオンビアホール)の建物(竣工:昭和9年4月)がそびえたっている*5。数寄屋橋・日比谷界隈で威容を誇っていた日劇も朝日新聞社もマツダビルも旧東京宝塚劇場も三信ビルも有楽座も当時の建物は消えてしまったけれども、昭和8年12月に出来たてのほやほやだった建物では、外堀通り沿いのこの電通ビルが今もひっそりと健在であり、前を通りかかるといつもちょっと嬉しい。

昭和文学史に「文藝復興」の年として語られている昭和8年に創刊された文藝雑誌のひとつ、永井龍男が編集長をしていた『文藝通信』第1巻第3号(文藝春秋社・昭和8年12月1日発行)の裏表紙には P.C.L. 第2回作品『純情の都』の広告。明治製菓タイアップ映画、木村荘十二演出による『純情の都』の封切は11月23日だった。製菓会社と映画のタイアップは1930年代になると、ますます活発化していった。と、そんな「1930年代映画とお菓子のタイアップ時代」の皮切りのひとつに、小津安二郎『淑女と髭』(昭和6年1月24日封切)の劇中ショットに登場する「明治チヨコレート」の看板が挙げられよう*6。

古川緑波『映画のABC』誠文堂十銭文庫(昭和5年8月25日)の「エーパンと親子丼」のページに掲載の岡田時彦のポートレイト。『淑女と髭』に主演していた岡田時彦は昭和8年師走には病床にいて、翌9年1月16日に他界する。その直前、1月11日付「都新聞」には《松竹の蒲田スタヂオ 大船に移転決定》、亡くなる前日の15日付同紙には岡田の深刻な病状を伝える記事の隣りに《話題の現代劇部移転 日活新スタヂオは多摩川原と決定》の記事が出ている。いよいよ本格的にトーキー化して日本映画が新局面を迎えている、そのまっただなかの時期に、サイレント時代の輝きを象徴する存在だった岡田時彦が三十になるやならずで他界している、ということにしみじみとせずにはいられない。

□

と、そんな昭和8年師走の東京の空の下、槇金一(まき・きんいち)が東京市渋谷区大和田町九十三番地の自宅敷地に「いとう旅館」という名の席貸し旅館を開業したのであった。翌9年4月にはじまる久保田万太郎を宗匠格とする「いとう句会」の誕生のきっかけとなったことを嚆矢として、昭和20年5月25日に空襲で焼失するまでの十年ほどのそう長くはない期間ではあったけれども、文学者や演劇人、演芸関係者、同好の趣味人グループが訪れるちょっとしたサロンのような場所だった。槇金一のプロフィールについては、いとう句会の随筆集『じふろくささげ』(黄楊書房、昭和23年2月15日)巻末の「同人略歴」には、

明治廿三年八月一日大阪ニ生ル。商工中学卒業後同四十三年兜町澤商店ニ勤メ、大場白水郎氏ヲ知リ、又、久保田万太郎氏トモ知ルに至ル。大正十三年玉屋商店ニ入リ旁ラ渋谷ニ「いとう旅館」を営ム。即チ、「いとう句会」コヽニハジマル。著書「玉屋雑記」昭和廿二年一月十日病没。

とある。1890年大阪生まれの東京下町育ち。槇金一は明治末期、兜町の澤商店に勤めていた若き日に同僚の大場白水郎との友情を通して、俳句に親しむようになった。その大場白水郎の「同人略歴」は、

本名惣太郎、明治廿三年一月十九日東京日本橋ニ生ル。第三中学、慶應義塾普通部、早稲田大学商科中退。株式会社宮田製作所常務取締役、著書、白水郎句集、早春、縷紅亭雑記、其他。

となっている。三田は普通部だけで、意外にも早稲田の商科に進学後、兜町の澤商店を経て、大正元年12月から半年ほど籾山書店の編集部に勤めたあと、大正2年に宮田製作所に入社(久保田万太郎の慶應義塾本科の同級に宮田栄太郎がいた。)、やがて重役となり、戦後には会長に就任。そんな実業のかたわら、昭和37年1月10日に没するまで、あちらこちらの俳誌に関係し、終生にわたって俳句に親しんだ。白水郎は久保田万太郎とは府立第三中学、慶應普通部を通じての同級生であり、明治39年、普通部編入以降に揃って秋声会系統の運座めぐりに励み、やがて、明治41年秋に復活した三田俳句会に参加、二人は籾山梓月(当時の号は江戸庵)と岡本癖三酔から大きな影響を受けるにいたる*7。槇金一は大場白水郎を介して久保田万太郎とつきあいができたことで、文学者や役者たちと知り合っていき、《誰からも愛され、金ちゃんで通っていた》という。(大場白水郎「忘れ得ぬ人々(五)槇金一」、『俳句』第2巻第5号・昭和28年5月1日)*8。明治43年には荷風の恋人であった新橋の妓・富松との艶聞があり、粋人・金一をモデルに岡田八千代が『横町の光氏』と言うタイトルの短篇を書いている*9。戸板康二は『句会で会った人』(富士見書房・昭和62年7月20日)でいとう句会で会った金一のことを、《歌舞伎役者のような輪郭の、いささか古風ではあったが、じつにいい男であった。》というふうに回想している。いとう旅館は、「金ちゃん」と誰からも親しまれ、周囲に好漢ぶりを発揮していて色気もたっぷりの槇金一その人の社交の賜物のような場となったのだった。

いとう旅館開業当時、槇金一は銀座西3丁目の玉屋商店に番頭格として勤めており*10、旅館の経営は夫人が任されていた。芳町の花柳界出身で、金一とは明治末の「横町の光氏」時代から見知っていた恋女房であったという。いとう旅館の名は夫人の旧姓にちなんで名づけられた。

いとう旅館――それは私の家内が、当時東京には一寸見当らなかつた上方風の宿屋、つまりは京の木屋町とか東山辺にある貸席式のものを、渋谷ではじめることにした。今から十年以上の前の話である。私の友達仲間では、そんなものが、東京でやつて行けるか、どうかを心配してくれた。

内田誠(水中亭)氏もその一人であつたが、そこは明菓宣伝部長といふお勤め柄、さつそく智慧でお手の物の宣伝に「いとう句会」をと、いふことになつた。だから底を割つていへば、俳句を勉強しやうのどうのといふよりは、宿屋の為のチンドン屋みたいなもので、誠に会員諸氏には申訳のない次第である。然しこの計画は正に的中した。宿屋は間もなく有名となり、去年五月二十五日戦災によつて焼ける迄繁昌した。勿論句会の方は同人お顔揃ひの為忽ち文壇人の注意をひき、俳壇にも特異な存在となり、今日に至つてゐる。

というふうに、金一本人が、戦後間もなくに昭和21年1月に創刊された久保田万太郎主宰の俳誌『春燈』の第1巻第4号(昭和21年4月1日発行)所載、「いとう句会列伝」に書いている。この翌年1月に金一は他界するので、晩年の文章ということになってしまうのがいかにも残念なのだったが、昭和8年末のいとう旅館の開業は、翌昭和9年4月にはじまり昭和40年代までの長きにわたって続いてゆくことになる「いとう句会」の誕生のきっかけとなったことが回想され*11、その参謀が明治製菓宣伝部長の水中亭内田誠であったことと合わせて、宗匠格の久保田万太郎、初代会長の秦豊吉、二代目会長の渋沢秀雄、徳川夢声、森岩雄、堀内敬三、高田保、五所平之助、川口松太郎といった、いとう句会創成期の面々が紹介されている。製菓会社の宣伝部長の人脈がいかんなく発揮されたであろう顔ぶれは、映画、演芸の1930年代モダン文化おなじみの人物誌となっている。内田誠と徳川夢声は府立一中での同級生でもあった。

『春泥』第41号(昭和8年12月5日)。表紙:小村雪岱。この号の「いろいろ」と銘打った六号欄に、

いとう旅館開業――得旨夫人が渋谷大和田町に数寄をこらした住居を、そのまゝ俳人向きの気がるい旅館として開業されましたから、地方俳人の静かなお泊りやど、にも亦俳莚、画会、お茶の催しなど、さうしたおちついたお集りにも御利用下さいまし、委細別掲広告御らん下さいまし。

というふうに、いとう旅館の開業が告知されていて、巻末には、槇金一自らが坂倉得旨名義で「旅館開業――渋谷いとう旅館のこと――」という文章を寄せている。槇金一の本名は阪倉金一、彼の母が巻木家に再縁したたので仮に巻木を名乗り、それが通称となったことで「槇」をペンネームとしたという。得旨は俳号。「阪倉」と「坂倉」の表記が混在し、どちらが正しいか判然としない。

□

昭和5年3月創刊の俳句随筆誌『春泥』の発行元であった春泥社は、創刊当初から槇金一の自宅住所になっており*12、昭和8年12月にいとう旅館が開業すると、いとう旅館の住所と春泥社の発行元が同じ住所となり、翌9年4月にいとう句会が始まると、その記録が誌上にもれなく掲載され、前述のとおり、『春泥』はいとう句会の機関誌的傾向を帯びるようになったのだが、『春泥』の起源をたどってゆくと、大正6年創刊の『俳諧雑誌』へとさかのぼる。その発行元は、籾山梓月こと籾山仁三郎が籾山書店と商号を併用して経営していた俳書堂であった。

籾山仁三郎の第一句集『江戸庵句集』(俳書堂、大正5年2月11日)。序文:永井荷風。籾山仁三郎は、明治43年5月に『三田文學』が荷風主宰のもと華々しく創刊されたときに、その発行元を引き受けた縁で1歳年下の同世代の文友として荷風と親しく交わり、その以前には、慶應義塾理財科出身の籾山は岡本癖三酔とともに「三田俳句会」の宗匠格として、久保田万太郎と大場白水郎を大いに感化する存在だった*13。第一句集『道芝』(友善堂、昭和2年5月20日)の後記で三田俳句会のことを、

……わたしは、同級の白水郎とゝもにそのころ始終坂本公園の一心亭で開かれてゐた三田俳句会に出席した。癖三酔、江戸庵(いまの梓月)椿花(いまの梨葉)たちの主宰するところだつた。――そこでわたしは、前記垂燭会、竹馬会、行餘会で決して感得出来なかつた「運座」の澄明な空気を感得すると同時に、真実な、つゝましい、しみじみした俳句の生命感に触れることが出来た。――すなはち、癖三酔によつて現実をはツきり把握することを教へられ、江戸庵によつて古句に親しむ美しい心もちをはぐゝまれた。

というふうに、愛惜たっぷりに回想している。その万太郎は大正5年1月5日、築地の籾山邸で『江戸庵句集』の草稿を見て、《どれもみんな哀婉な句ばかり。――ことに冬と新年にいゝのがある。》というふうに、籾山の俳句について書いている(『駒形より』(平和出版社・大正5年10月13日)所収「新年」→中央公論社版全集第15巻に「日記」として収録)。万太郎は三田俳句会時代の籾山仁三郎を「江戸庵」というふうにここでは書いているけれども、籾山の俳号の変遷は厳密には、明治36年に籾山家に入籍したのを機に従来の「江戸庵」から「庭後」へと改めており、大正8年8月8日に築地の庭後庵から新富町の五代目菊五郎の旧宅に居を移したときに「梓月」と号するようになる。そのときの句が「今 朝 秋 の 雲 の 影 あ り 築 地 川」「蝉 鳴 く や こ こ に も 庭 の 椎 の 数」「土 庇 に 梓 の 月 の 暗 さ か な」「寺 島 の こ ろ よ り ゐ る か 蝦 蟇」*14。

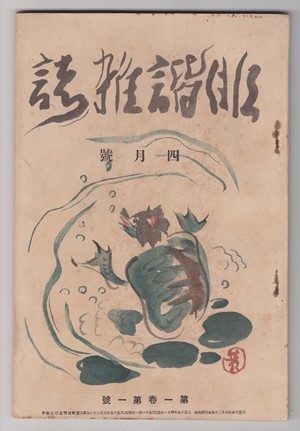

『俳諧雑誌』第1巻第1号(大正6年1月1日)。表紙:上川井梨葉。大正6年1月、結社にとらわれない俳句総合誌として籾山仁三郎が俳書堂を版元に『俳諧雑誌』を創刊。

その前年の大正5年、永井荷風が慶應義塾文科を退職した次月4月にさっそく籾山書店を版元に個人誌『文明』を創刊、籾山書店に雇われた井上唖々が荷風と籾山のもとで編集にあたっていた。翌年大正6年末に荷風と籾山との間に齟齬が生じ、荷風は『文明』第22号(大正7年1月1日)から筆を絶ち、大正15年5月に再会するまで*15、籾山と荷風は交流を断つのだったが、籾山が『文明』創刊の翌年に『俳諧雑誌』を創刊したのは、『文明』の雑誌活動に刺激されてのことだったのかもしれない。

『俳諧雑誌』創刊に際して、久保田万太郎が籾山書店の顧問に就任していることにも注目したい(『三田文學』大正6年1月号・消息欄)。久保田万太郎は若き日から俳句においては老若問わず、いたるところで周囲から一目置かれる存在であり続けた。小島政二郎言うところの「俳句の天才」だったのだとつくづく思う。万太郎が『俳諧雑誌』に寄せた最初の俳句は第2号(大正6年2月1日発行)掲載、「二長町田村庵新宅開きの日二句」の前書きの「雪 ふ り い で ぬ 今 日 の 惣 だ ら ひ」、「竹 町 で 下 り る 電 車 や 雪 の 暮」の2句。折しも、『俳諧雑誌』創刊の前年の大正5年秋、最盛期を謳歌していた二長町市村座の田村寿二郎と岡村柿紅を中心にした運座「句楽会」がはじまったばかりでもあった。そして、『俳諧雑誌』創刊の年、大正6年には句楽会の方でも、田村寿二郎の自宅(東京市下谷区二長町五十一)を太平楽社と称して雑誌『太平楽』という名の雑誌を創刊するまでの盛り上がりを見せていた*16。その頃、荷風は『文明』誌上に連載中の『腕くらべ』にて冴えわたる筆致を披露中(大正5年8月から翌年10月まで全13回)。

第二次『俳諧雑誌』第1巻第1号(俳諧雑誌社、大正15年4月1日発行)。編集兼発行者:大場惣太郎。表紙絵:小田島十黄。上掲の第一次『俳諧雑誌』が大正12年6月(第7巻第6号)をもって刊行が途絶えたあと*17、大正15年4月、大場白水郎を発行人として復活した。前年の大正14年末に籾山書店=俳書堂の商号が兄・梓月から弟・梨葉へと譲渡され、かねてより梨葉が実兄同様に営んでいた書肆・友善堂と合併するかたちとなった*18。

籾山の実弟・上川井梨葉は明治20年1月15日生まれ(昭和21年7月5日没)。明治41年秋に復活した三田俳句会の世話役として、久保田万太郎と大場白水郎と知り合い、以来、同世代の彼らは親しい俳句仲間となった。三田俳句会が復活した明治41年秋は荷風が外遊から帰国したばかりの頃であり、また、同年12月中旬には1回「パンの会」が開催されている。翌明治42年1月には『スバル』創刊、そして翌43年には『白樺』(4月創刊)と『三田文學』(5月創刊)と第二次『新思潮』(9月創刊)が相次いで創刊、野田宇太郎言うところの「日本耽美派の誕生」のまっただなかの時期。久保田万太郎は創刊2年目の明治44年に『三田文學』の新進文学者として世に出たことで、大正5年秋に句楽会に参加するまで俳句を捨てていたと、その第1句集『道芝』(友善堂、昭和2年5月20日)の後記に記しているのであったが*19、そんな万太郎も梨葉宅・一川亭での句会「筍頭会」には出席し続けた。上川井梨葉は明治44年に一川亭に転居。その住所は牛込区新小川町三の十六*20。筍頭会は籾山による命名で、荷風の父・禾原の漢詩「首夏城居」に由来する。筍頭会には籾山も時折顔を出し、久保田万太郎、大場白水郎、三宅孤軒、山田[ケイ]子、鈴木燕郎、長谷川春草といった、のちの『春泥』おなじみの人びとがすでに集っており、第一次『俳諧雑誌』の母体ともいえる顔ぶれとなっている*21。

すでに鎌倉の住人となっていた籾山梓月が「金槐堂主人」名義で『俳諧雑誌』復活号に「そでがき」として、

ことし一月二十五日夜、東京に於ける或る一団の俳士が、福島甲羽の家に集りました。その時、「俳諧雑誌」を復活せしめたい、といひだした者があつて、皆がそれに賛成して、即座に俳諧雑誌社を組織して、一同が其の社員になつたのであります。

というふうに記している。大正15年1月25日夜、《東京に於ける或る一団の俳士が、福島甲羽の家に集》って*22、復活が決まった『俳諧雑誌』は、前掲のとおりに大正15年4月1日を刊行日として復活第1号が刊行された。

梓月から俳書堂を譲り受けた梨葉によって復活することになった第二次『俳諧雑誌』は、明治41年秋に三田俳句会で出会った仲間たち、上川井梨葉と大場白水郎、久保田万太郎らが中心になって始まったのだった。彼らはそろって明治20年代前半の東京下町生まれであり、明治40年代に永井荷風および籾山梓月を先輩格として青春を過ごしていた者ばかり。『俳諧雑誌』の復活と時を同じくして、大正15年4月に『三田文學』が復活、彼らの若き日とともにあった「三田文學」も新しい時代を迎えようとしているところ。前年の大正14年、4月号を最後に『新演藝』が終刊し、5月6日に岡村柿紅が他界、震災前の東京に隆盛を誇った華やかなりし『新演藝』と交代するようにして、東京放送局が開設されラジオ放送が始まり、万太郎がさかんに愛惜している句楽会のメンバーでもあった、玄文社の服部愿夫が初代放送部長に就任している。内山理三、小林徳二郎ら玄文社の人びとは放送局の仕事に従事することとなり、必然的に小山内薫、長田幹彦や久保田万太郎、吉井勇といった句楽会の他の面々も「ラジオドラマ研究会」に参加することで黎明期のラジオ放送、すなわち、新しいメディアの誕生と密接なつながりを見せていた。久保田万太郎は大正15年9月から東京中央放送局の嘱託として週1回愛宕山に通勤、昭和6年8月には文藝課長として常勤となって、昭和13年8月に退職するまで、采配をふるうこととなる*23。と、ラジオ放送がどんどん軌道に乗って、映画のトーキー化がいよいよ目前に迫り、一方では二長町市村座で孤軍奮闘していた六代目菊五郎も昭和3年1月に松竹入りし、その全盛期を迎えるころ、第二次『俳諧雑誌』のあとを受けて、1930年代の始まりとともに創刊されたのが、『春泥』だった。

第二次『俳諧雑誌』は創刊翌月の大正15年5月号の巻頭言にて、「俳句を中心とせる文藝雑誌」を標榜している。同年9月からは「久保田万太郎監輯」の文字が加わり、俳句のみならず、徳田秋声「雑草」(大正15年10月)、佐藤春夫の談話筆記「新凉断片」(同)、芥川龍之介「凡兆に就いて」(大正15年11月)、堀口大學「フランス詩壇の俳句運動」(昭和2年1月)、小島政二郎「冬夜漫談―本郷俳句会のことなど―」(昭和2年2月)、馬場孤蝶「少し与太のやうだ」(昭和2年3月)といった……といった著名な文士の随筆も目次に並ぶようになり、後続の『春泥』もこれを継承して「俳諧的な随筆雑誌」として、随筆と合わせて座談会記事にも力を入れていた。大正12年1月の『文藝春秋』の創刊が随筆の流行に大きな影響を与えたことは近代文学史の通説であるけれども(『日本近代文学大事典 第四巻 事項』(講談社・昭和52年11月18日)、「近代の随筆」)、第二次『俳諧雑誌』とその後身となった『春泥』は俳誌でありながらも、随筆流行時代を反映する誌面にもなっているのは、大正文士・久保田万太郎の社交の反映の賜物でもあったろう。随筆流行時代とは、文筆専業ではなくて他に本職を持つ人が余技として書いた随筆が盛んに歓迎された時代であった。放送局に勤めることでますます顔が広くなっていった万太郎を宗匠格に昭和9年4月成立する「いとう句会」が名エッセイストの集う場ともなったのは必然であった。

『春泥』第1号(昭和5年3月1日)。表紙:小村雪岱。

第二次『俳諧雑誌』最終号(昭和5年2月1日)に、内田誠と槇金一の連名で「春泥創刊の辞」が掲載されている。『俳諧雑誌』の休刊は資金の問題によるものであり、主人の梨葉からあとしまつを相談された久保田万太郎が一切自分にまかせてくれと言って、内田誠と槇金一のふたりを推薦し(大場白水郎「俳句の上の水中亭」、『春蘭』第1巻第3号・昭和30年10月1日)、『俳諧雑誌』最終号の次月にさっそくに誕生したのが『春泥』であった。あっとため息が出るような贅をつくしたつくりの雑誌となったのは、内田誠の財力の賜物にほかならない。「金に飽かして」と言ってしまえばそれまでだけれど、1930年代のはじまりとともに刊行がはじまった『春泥』は『俳諧雑誌』から一皮むけた感じの清新さで、小村雪岱による表紙がそれを体現している。

三宅孤軒監修『東京の横顔』(全国同盟料理新聞社、昭和5年3月24日)。表紙:小村雪岱。三宅弧軒は全国同盟料理新聞主幹・東京二業時報主幹・東京鮨商組合新報主幹の3つの肩書きを持つ男として、第28回全国料理業同盟大会を東京料理業組合が主催することとなり、帝都復興祭と同月の昭和5年3月に開催。全国から組合員が東京に集合することになり、その配り本としてこの東京ガイドブックが編まれた。三宅孤軒は明治末期以来の久保田万太郎と古い俳句仲間であり、料理界での実業の道を歩みメキメキと出世をし、演藝通話会で田村西男、森暁紅らとともに素人芝居愛好家として名を馳せていた人物。万太郎の「柳の芽」(『別冊文藝春秋』昭和26年3月→中央公論社版第11巻)という文章で弧軒を追悼していて、いつもながらに抜群に読ませる。

『春泥』と『東京の横顔』、小村雪岱の美しい表紙を飾ったこれらの書物は、帝都復興祭と時をおなじくして、世に出たのだった。大正6年(1917)創刊の『俳諧雑誌』から昭和5年(1930)創刊の『春泥』までの、震災前から帝都復興までの「東京」の十年余りの歳月は、明治末期の文学青年が四十代になり、帝都復興と連動するようにして、いっぱしの旦那衆になってゆく歳月でもあった。ちょうどそれは、二長町市村座でしのぎを削っていた六代目菊五郎と初代吉右衛門が、関西発祥の松竹に制覇された東京の歌舞伎界の大看板となっていった歳月でもあった。そして、明治40年代に確立した諸々の都市風景が、大震災で壊滅ないしは変容し、復興して、モダン都市東京が形成されていった歳月でもあった。

北尾鐐之助撮影《秋光 いとう旅館にて》、『春泥』第63号(昭和10年10月5日発行)より。昭和8年師走に開業、明治製菓宣伝部長・内田誠が参謀となり、昭和9年4月に「いとう句会」の誕生するきっかけとなった、「当時東京には一寸見当らなかつた上方風の宿屋」であるところの「いとう旅館」は昭和20年5月の空襲で焼失。その在りし日の写真を北尾鐐之助が撮影している。この写真以外に現時点では他に写真を知らない。

(いとう句会が誕生するまでの東京の歳月についてまだ少し書き連ねる所存。以下、後篇につづく。)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

*1:寺田寅彦『猫の穴掘り』、初出:「東京朝日新聞」昭和9年1月7日付朝刊(青空文庫:http://www.aozora.gr.jp/cards/000042/card42265.html)。

*2:大東京が成立した昭和7年10月、不景気風に見舞われる小売店からの要望により、百貨店協会は定休日の設置、無料配達区域の縮小等の措置を講じている。その一環で無料送迎自動車(和田敦彦編『コレクション・モダン都市文化 第8巻 デパート』(ゆまに書房・2005年5月25日)所載の「関連年表」によると、大正9年8月11日、三越呉服店本店が東京駅との間に送迎自動車を運転開始したのが最初で、その後、各デパートがこれに追随。)も廃止されることになり、これに便乗して、同年10月7日付「東京朝日新聞」に東京地下鉄道は《当社三越前、松坂屋前(上野広小路)両駅と省線各駅との連帯運輸を開始仕候》という広告を出している。昭和4年4月15日に梅田に開店した阪急百貨店を皮切りに、1930年代の百貨店は鉄道会社ないしは公共交通機関との連携を深めていった。

*3:木村荘八の『新東京風景』は、「一、新宿」「二、上野」「三、地下鉄終点」「四、涼しさ」「五、暑さ」「六、ニコライ」「七、聖橋」の7つで構成。「新宿」は角筈から武蔵野館の横町をのぞんだスケッチ、奥に前年12月31日に開場したばかりのムーラン・ルージュの風車が見える。「上野」は同年3月竣工の上野駅のコンコース(4月5日に開通式)。「涼しさ」は銀座三越の屋上風景、一方、「暑さ」は夏の東京府美術館の展示会場。最後の「聖橋」は橋上から松住町架道線をのぞむスケッチ。昭和7年10月の「大東京」成立に際して寄せられた木村荘八の秀逸な1930年代東京レポート。

*4:柳澤健と藤田嗣治のコンビでは、『経済往来』昭和9年3月から7月号にかけて、『巴里を描く』(3月号)、『東京を描く』(4月号)、『墨西哥風景』(5月号)、『京・阪・神を描く』(6月号)、『あめりか風景』(7月号)が掲載されている。

*5:『電通社史』によると新社屋は当時の建築基準のギリギリの高さに設計されているとのことだから、電通ビルは当時は界隈で一番ののっぽビルだったということになる。昭和8年12月28日付「東京朝日新聞」朝刊に《電通新築移転》の広告が掲載されている。日本電報通信社が丸の内から銀座西7丁目1番地の新社屋に正式に移転したのは12月25日。1階に森永キャンデーストアーがあった。翌月7日に開店した地下のモツ料理食堂は、古川緑波の日記にたびたび登場している。数寄屋橋際のマツダビルディング楼上のアラスカと同様に、昭和10年6月の東宝移籍後のロッパの生活圏だった。

*6:と言いつつ、小津安二郎の映画における製菓会社のタイアップについては『淑女と髭』以前にも、『学生ロマンス 若き日』(昭和4年4月13日封切)で森永製菓、『朗かに歩め』(昭和5年3月1日封切)で明治製菓が劇中に登場している。が、特筆すべきは、昭和6年以降は劇中のショットに会社名や商品が映るのみならず、新聞紙上においても商品の広告とともに映画が連名で広告されるスタイルが多用されていったこと。「東京朝日新聞」における明治製菓の広告で最初に映画のタイアップが登場したのは昭和6年3月21日、松竹蒲田作品の佐々木康『受難の青春』で、その次が翌月4月19日付け紙面に掲載の、松竹蒲田のオールスター大作の島津保次郎『愛よ人類と共にあれ』。映画と商品とのタイアップがますます促進されていったこの時期はサイレントからトーキーへのの移行期であり、映画のトーキー化が映画産業の大資本化をもたらし、映画と各業界と連関が促されていった時期。そんな世相について、たとえば、昭和9年4月16日付「都新聞」に掲載の佐々元十『活動街散歩(中)映画とタイ・アップ広告』では、《このごろの映画作品は大てい他の化粧品や薬品などと、握手してゐる。映画(芸術)を鑑賞するためになにがしかの入場料を支払つてそれで訳なく広告映画を見せつけられる。これは、映画といふ商品が他の商品と云はゞ相互扶助をやつてる訳だが、観客は観客で、あたかもこの美しい相互扶助の精神に免じてこのことを黙認してるかのやうだ。》、《トーキーといへば生産費はずつと嵩むし、タイ・アップもこれをきつかけに風靡してきたかの感もあるが、これは化粧品や薬品の方でも音の効果でよけい強烈な宣伝効果をもつから、世の中はきはめてうまくできてゐる。かうなると観客の方でも、映画は見た眼聞く耳に娯しさを与へてくれさへすれば、広告映画であらうとその他の何であらうと、文句はないのだ。》、《タイ・アップ広告はしかし、まだ商品同志のタイ・アップだ。すでにのべた映画国策となると政治と経済と文化との強力タイ・アップだ。映画芸術家の前途亦、多事多端といふことになりさうだ。》というふうに綴られている。

*7:大場白水郎の回想(楠本憲吉・大場白水郎「連載 対談俳句史 第4回 三田俳句会から俳諧雑誌まで」、『俳句』第8巻第10号・昭和34年10月1日)によると、福澤諭吉(明治34年2月没)存命の頃からあった三田俳句会がしばらく途絶えていて、明治41年の秋に吉村椿花(籾山梓月の実弟・上川井梨葉)らが世話役となり復活、その第1回句会の掲示を見た白水郎が同級の万太郎を誘ったのだという。句会の会場は日本橋の坂本公園の一心亭。吉村椿花こと上川井梨葉は明治20年生まれ、白水郎や万太郎とは年も近く、以後末長く、句友として親しく交わることとなる。

*8:角川書店の俳句誌『俳句』誌上の大場白水郎の「忘れ得ぬ人々」は全5回、第1回は岡本癖三酔(昭和27年12月号)、第2回(昭和28年1月号)は渡辺水巴、第3回(昭和28年3月号)は内藤鳴雪、第4回は増田龍雨(昭和28年4月号)、ラストの第5回が槇金一。

*9:『横町の光氏(よこちょうのみつうじ)』は大正3年8月1日に脱稿、『八千代集』(須原啓興社・大正6年1月15日)に収録、『八千代集』は『近代女性作家精選集 27 八千代集』(ゆまに書房・2000年11月24日)として復刻されている。兜町の勤め先が店を閉めて、本所の姉夫婦の家で無聊をかこつ主人公が本箱からふと小山内薫著『大川端』を取り出して、《己れはもう何度此本を読んだことだらう、もうすつかり手摺れて表紙の蝶の模様の日本紙はケバケバが立つてゐる。どう考へても己れにはあの主人公の「正雄」と云ふのが己れを書いたのかとかしらと思はれる位によく似てゐる、しかもあの正雄が代地へ越して二階にゐると下を通る藝者やお酌が「先生」と声をかけて行く処なんぞは、まるで己れが浜町の桶屋の二階にゐた頃にそつくりなのだもの……》と、芳町の花柳界の人気者だった「横町の流行児」だった往時を回想する。この『大川端』は大正2年1月籾山書店刊の胡蝶本。タイトルの「光氏」は『田舎源氏』の足利光氏に金一を譬えたもので、戸板康二は『句会で会った人』(富士見書房・昭和62年7月20日)にて《芝居では八代目團十郎の演じた足利光氏にたとえたのだから、大した評価ではあるが、坂倉氏について書いた文章の題が「横町の光氏」だったので、御当人は浮かない顔をしたと、内田さんが笑っていたのを覚えている。》と書いている。大正2年1月に籾山書店から刊行された『大川端』のうち、最初の君太郎のエピソードは「讀賣新聞」に明治44年8月8日から9月13日まで全35回連載。久保田万太郎の明治44年作の短篇『お米と十吉』(初出:「新小説」明治45年1月)は小山内薫の『大川端』の余韻とともに書かれた小説で、同年十月の明治座興行の初日(9月27日)の場面から書き起こされていて、その登場人物の名は「槇」。明らかに大場白水郎をモデルにしているものの、兜町の同僚であった槇金一も同じような日々を過ごしており、白水郎を描きつつも同時に金一を描いている短篇。若き兜町の相場師とお酌との恋情が、まだ「書生っぽ」であった万太郎自身を思わせる語り手の目を通して明治末の大川端風景とともに描かれている。

*10:槇金一は大正13年に玉屋商店に入社、のち取締役となったものの、大場白水郎によると、晩年は《ある事件のとばつちりをうけて未決に入る》という辛酸をなめたという。金一入社以降の「銀座復興」時の玉屋商店については、松崎天民著『銀座』(銀ぶらガイド社・昭和2年5月→ちくま学芸文庫・2002年9月10日)の巻末の宣伝ページ「銀ぶらガイド」に、《ここも銀座では老舗の部類です。そして却つて地方には測量器械店としての玉屋の名称がかなり広く響いております。各種時計のほかに貴金属装飾品の大小がそのお店先に取揃えられてその御買上げを待つております。ここのお店は服部などとは又チヨツト異つた地方での素封家と言つた様なお客で賑つております。》というふうに紹介されている。金一は天民ともカフェー・タイガー等で顔を合わせたこともあったかも。それから、『春泥』第82号(昭和12年5月5日)の六号欄に、都新聞で連載中の小島政二郎『雄蕊雌蕊』に2日間にわたって玉屋の店が描かれたことを伝える記事があり、金一、たいへんご満悦だったという。明治からの老舗玉屋商店は銀座西3丁目の松屋の向かい、この地は現在「玉屋ASビル」となっている。

*11:戦後のいとう句会の記録は『春燈』に昭和42年3月号まで断続的に掲載されている。昭和30年代以降は、久保田万太郎の『火事息子』のモデルとなった赤坂の重箱が主な会場になっている。

*12:第1号(昭和5年3月1日)は東京麻布区網代町五番地、第2号以降は東京府荏原郡東調布町下沼部六二六。第13号(昭和6年3月10日)から第31号(昭和8年11月1日)まで、発行者の名は山田安猷となり、春泥社の住所の表記も変更している。山田安猷は「[ケイ]子」と号し、彼も万太郎、白水郎、長谷川春草らの古くからの俳句仲間であり、伊太利大使館員を経て、この時は白水郎と同じく宮田自転車に勤めていた。春泥社の移転については、新井聲風は「春泥内閣更迭」として《得旨の引退は、在職中「春泥」を俳人に寄贈せず芸妓、役者に気前よくばらまきたるための引責辞職なると噂とりどり。》と冗談交じりに綴っていたりもしたのだったが(『俳檀目安箱』交蘭社・昭和10年8月15日、初出は「あかね」昭和6年2月)、およそ2年後の第32号(昭和8年1月1日)から春泥社は槇金一の住所にもどり、このとき、春泥社の住所はこの年の年末に開業するいとう旅館とおなじ「東京市外渋谷町大和田九十三」となった。槇金一が下沼部から渋谷大和田町への移転告知は第21号(昭和6年11月20日発行)に掲載。

*13:籾山の来歴および出版活動については、浅岡邦雄著『〈著者〉の出版史』(森話社、2009年12月11日)所収「籾山書店と作家の印税領収証および契約書」に詳しい。籾山仁三郎が書店の経営に手を染めたのは、明治38年9月に高浜虚子から俳書堂を譲り受けたことから始まり、俳書堂と籾山書店の称号を併用するようになったのは明治40年3月。明治41年7月荷風帰国、明治43年5月『三田文學』創刊、「胡蝶本」の刊行が始まるのは明治44年1月、泉鏡花『三味線堀』を皮切りに大正2年5月刊の吉井勇『恋愛小品』までの計24点。籾山は明治11年1月10日に吉村甚兵衛の五男として日本橋浪花町に出生、生家の屋号は和泉屋(現在の日本通運の前身)。少年時代に松岡拙鳩に漢学を学び、明治25年に南新二より俳諧の手ほどきを受ける。翌明治26年に八世其角堂機一の門に入ったあと、大谷僥医師の紹介で虚子を知り、明治31年頃から子規に俳句を学んだという。明治34年4月慶應義塾理財科卒業後は句作を続けるとともに出版活動を開始したのであった。明治38年9月に虚子から俳書堂を譲りうけたあと、明治40年3月から籾山書店と俳書堂の商号を併用するようになった。籾山姓となったのは明治36年、日本橋の海産物問屋、三浦屋の籾山半三郎の四女せんと結婚して籾山家に入籍したことによる。昭和33年4月28日没。ちなみに、義父の籾山半三郎は大正13年6月に開設の築地小劇場に土地を貸す地主であり、小山内薫とは古くからの顔なじみであった。が、昭和6年6月に立ち退きを求める訴訟を提訴している(東京朝日新聞・昭和6年6月19日)。

*14:籾山梓月『冬鶯』(春泥社、昭和12年6月15日)に収録。この句集は『江戸庵句集』以後の大正5年から、鎌倉に移住する大正11年までの句を収録している。梓月は大正10月10日に赤坂仲之町に転居、翌11年3月に夫人の梓雪を失い、同年9月に鎌倉に転居以降、昭和33年4月に没するまで鎌倉の住人だった(大場白水郎「梓月居士」、『俳句』第7巻第6号・昭和33年6月1日)。五代目菊五郎の旧居に住んでいた時期の回想として、籾山は、『春泥』第86号(昭和12年9月5日)所載の五代目尾上松助(福島甲羽)の追悼文「夢のはしばし」に、《大正八年、わたくしが新富町河岸に移居した時、その頃ついぞ来たこともなかつた甲羽から、菊三郎と一緒にうかゞいたいが差間はないか、というて来た。それは菊三郎が、師匠五代目菊五郎の旧居なつかしく、是非一度見せてもらつて、昔を偲ぶよすがにしたいといふのであつた。わたくしの方からも、いろいろ当時の模様をお尋ねしたいことがある、是非来ていたゞきたい。かうわたくしは応えた。かくてわたくしは同優からいろいろ昔懐しい話を聴かされたことであつた。》という一節を残している。

*15:『断腸亭日乗』大正15年5月17日に、《……帝国劇場に赴き、女優春日明子、村田竹子等、数人を拉して東洋軒に往く。偶然籾山庭後君に逢ひ、契濶を陳ぶ。予庭後子とは大正七年の春雑誌文明編輯の事より隙を生じ、今日に至るまで九年の間、手紙の往復をもなさゞりしに、この日女優等と共に晩餐の卓子につかむとする時、庭後子偶然食堂に在り。互に顔を見合せ、一驚の余り、積年の粉々を忘れ、覚えず言語を交えたり。近年旧友鬼籍に入る者多きの時、図らず庭後子と旧誼を温め得たるは、何等の幸ぞや。抃喜措く能はざるなり。》。第二次『俳諧雑誌』大正15年6月号に籾山が金槐堂主人名義で寄稿した「愚心空観」には、同年3月に春陽堂から刊行された『下谷叢話』への賛辞を呈しているくだりがあり、荷風に再会する直前に『下谷叢話』を読んでいることがうかがえる。5月の帝劇における再会は二人にとってタイミングがよかったのかもしれない。その後の二人の風雅の交わりは、暗い時代に入ってゆく『断腸亭日乗』のなかのオアシス。そして、加藤郁乎編『荷風俳句集』(岩波文庫・2013年4月16日)の「随筆」に収録されている「枯葉の記」(昭和18年11月21日脱稿)と「雪の日」(昭和18年12月3日執筆)の二篇は籾山が関係していた俳誌『不易』に寄稿されたものであり、いずれも絶品の俳文。

*16:句楽会の雑誌『太平楽』の第1号は大正6年7月27日発行。句楽会の同人は第1号に記されているのは計20名の名前、第3号(大正6年11月4日発行)で吉井勇と遠藤為春の2名の名が加わり、岡村柿紅、服部愿夫、田村寿二郎、三木重太郎、結城禮一郎、落合浪雄、小山内薫、田村西男、長田幹彦、久保田万太郎、吉井勇、川尻清潭、遠藤為春、中村秋湖、尾上伊三郎、喜多村緑郎、花柳章太郎、河合武雄、福島清、柳澤吉左衛門、屋井三郎、堀内鶴雄の計22名の名が記されており、彼らの職業をおおまかに分類すると、玄文社・伊東胡蝶園、市村座・劇界関係者、文士、役者、素封家というふうになる。句楽会はいとう句会の先駆といえる面が多々あり、久保田万太郎はいとう句会において、句楽会の日々を多分に意識していたのは確実。震災前東京の二長町市村座華やかなりし時代への郷愁とともに。

*17:第一次『俳諧雑誌』が大正12年6月を最後にふっつりと刊行が途絶えたのは、白水郎は籾山が時事新報社に重役として入社したことで多忙になったためと回想しており(楠本憲吉・大場白水郎「連載 対談俳句史 第4回 三田俳句会から俳諧雑誌まで」)、第二次『俳諧雑誌』の経営者となった上川井梨葉は《俳諧雑誌がだんだんと落ち目になつて、怠け者が続出するやうになつてから、とうとう梓月とわたくしと二人が取り残されることになり、しまひには、この二人共、倦怠を感じ出して、雑誌を潰ぶしてしまひました。》と書いている(『梨葉句集』(俳書堂・昭和5年7月20日)跋。

*18:『俳諧雑誌』復活号の巻末に掲載の「後披露のこと」にて曰く、《この度俳書堂蔵版の俳諧書籍及籾山書店の出版物一切を引継ぎまして出版専業の書肆を開店いたしました。友善堂と申します商号の外に、別号といたしまして旧来から御座います俳書堂の名称を併用いたします。俳諧に関する出版書籍は矢張り俳書堂の堂名の下に取扱ふ考へで御座います。》。『俳諧雑誌』は「俳書堂内俳諧雑誌社」の名のもとに刊行。俳書堂=友善堂の住所は、東京市京橋区尾張町二丁目六番地の菊水ビルの3階であった。籾山書店は従前のとおり三菱第二十一号館に残っている。『梨葉句集』(俳書堂・昭和5年7月20日)にその際の句がある。梓月が「俳書堂を梨葉に譲りて」の前書きで「印 一 つ 手 渡 し た る 寒 さ か な」と詠み、梨葉は「とありければ返し」として「印 を 包 む 鬱 金 の 古 り し 寒 さ か な」と。

*19:久保田万太郎は第1句集『道芝』の跋に俳句を捨てていた時期のことを、《……わたしの心はだんだん俳句から離れて行つた。嘗て愛読した「明星」の後身「スバル」の自然主義凋落以後における華やかな躍動「白樺」「新思潮」「三田文學」等のめざましい進出。――その前後にあつてのいふところの文壇にはいたるところに新興の気がみちみちてゐた。(中略)わたしにすると、現在のうき身をやつす「国民俳句」(国民新聞に載ることをもつてしか呼ばれた)「ホトトギス」の文学、写生文及びそれに派生するいろいろの作品。――いふところの低徊趣味の芸術につねにわたしは飽き足らなかつた。あまりにそれは「歓楽」「すみだ川」「紅茶の後」の芸術に遠かつた。「自由劇場」運動の精神と相容れなかつた。――すなはちわたしは俳句を捨てた。――ひたすら小説を書き戯曲を書いた……》と綴っている。ちなみに、『俳諧雑誌』大正6年5月1日(第1巻第5号)の「この句はいかにして作られたか」にて、福島甲羽こと尾上伊三郎は、《明治四十四年二月私は歌舞伎座で名題に昇進し今の名に改名してから大正五年の冬まで殆んど俳句といふものに絶縁して居りました。が昨年の冬、長田幹彦、吉井勇、久保田万太郎、喜多村緑郎、岡村柿紅君諸氏発企になる句楽会といふ俳句会が出来ましたのに際し私しの主人も同然な市村座の太夫元田村車前子氏の勧誘でその会の同人となりました。そこで私も七年目に俳句に復活したわけなのです。……》と書いており、甲羽も万太郎と同じように、明治44年に俳句と「絶縁」し、大正5年の句楽会を自身の俳句復活のきっかけとしているというのはたいへん興味深い。

*20:『梨葉句集』跋に《一川亭は、牛込と小石川とを境ひする山の手の唯一の川に沿ふた町内にありました。関口の芭蕉庵の下を流れる江戸川といふ川の裾になるところでありました。この一川亭は、もと、武家屋敷であつたといひます。広庭を前にして、南向きに建てられた古い家には、凋落した士族階級の哀れな姿が残つてをりました。(中略)一川亭の庭は昔のまゝの泉石の布置を残してありました。その広々とした眺めの中に、荒涼たる気分が漾うてをりましたから、花の暁、蝉の樹下、蟲の夜頃、雪つむ笹の葉色にも、わたくしの俳想は養はれてゆきました。かの筍頭会といふ特殊の句会を催すやうになりましたのも、この家でのことでありました。》と、うっとりするような回想がある。

*21:明治末期から大正初期までに刊行されていた俳誌に『藻の花』がある。楠本憲吉・久保田万太郎「連載 対談俳句史 第6回 来し方万太郎俳句」(『俳句』第9巻第1号・昭和35年1月1日)の楠本による註釈に、《明治三十九年八月刊。山本薫湫、栗原士桜、金森匏瓜、疋田朱泉を第一期同人とす。ホトトギス系なるも第一期は鳴雪の示教のもとにあり、大正四年以降、三宅孤軒、上川井梨葉、大場白水郎、鈴木燕郎を主たる同人として発足、「藻の花」派として俳檀に独歩す。》とあり、大場白水郎は『藻の花』について「市井俳人の集まりですね。町中の若い者のね」と語った上で、大正4年7月に三宅孤軒主宰のもとで復活した第二次『藻の花』は翌5年3月に上川井梨葉主宰に移ったあと、大正6年7月に終刊、この第二次『藻の花』に中心になった者の集まりが「筍頭会」であったと証言している(楠本憲吉・大場白水郎「対談 対談俳句史 第4回 三田俳句会から俳諧雑誌まで」『俳句』第8巻第10号・昭和34年10月1日)。『藻の花』の終刊に際して、大正6年12月25日、籾山書店を版元に句集『藻花集』を久保田万太郎と大場白水郎の編集のもとに刊行された。万太郎はあとがきに《この集のなかの作者は、必ずその都会の(都会的な)生活気分から離れるといふことをしない。どんな題のなかにもその都会人としての、それぞれの生活をみいださうとしてゐる》と綴っているのがたいへん印象的。そんな「都会の(都会的な)生活気分」というのが、『俳諧雑誌』から『春泥』までにいたる俳風景の基調となっているということに気づく。

*22:第二次『俳諧雑誌』大正15年7月号の消息欄に、《福島甲羽氏転居。銀座の末吉廃業、相洲鵠沼海岸七番地へ卜居の由。また近く東京に新居を営むべく建築家と共に設計起案中。》とある。この日、一団の俳士が集まったのは「銀座の末吉」か? ちなみに、大正15年1月の市村座興行は4日初日、28日千秋楽、『菅原伝授手習鑑』の「道明寺」「寺子屋」、『身替座禅』、『入れ札』、『道中膝栗毛』という狂言立てであり、福島甲羽こと尾上伊三郎は、菊池寛『入れ札』の才助を勤めている(小宮麒一編『配役総覧 第7版』(2011年10月23日)を参照)。菊吉合同興行の『四千両』からちょうど1年後の市村座では仁左衛門が客演していて、このときの仁左衛門の松王丸の「奔放な」型を当時満十歳の戸板康二がのちのちまで記憶にとどめていたとしている興行(『思い出の劇場』青蛙房・昭和56年11月20日)。

*23:戸板康二著『久保田万太郎』(文藝春秋・昭和42年11月→文春文庫・昭和58年8月25日)の「その社会」に、《「春燈」は、昭和四十一年一月号から、NTV にいる小林徳二郎の「久保田先生と……」という回想記を三回連載した。/小林は、玄文社の「新演芸」の記者であったが、同じ社の顧問だった服部愿夫が初代の放送局長になったので、誘われて局に入った人である。だからこの回想記は、放送局と万太郎との関係を知るのに、いい資料である。/それによると、大正十四年の夏服部が作ったラジオドラマ研究会に万太郎は委員として参加し、それが放送局とのそもそものつながりになったことがわかる。委員には、ほかに小山内薫、久米正雄、長田秀雄、長田幹彦、吉井勇がいて、この会の第一回推薦脚本として、その年の八月三十日夜、万太郎の「暮れがた」を放送した。本放送は七月十二日からで、その日五代目中村歌右衛門の「桐一葉」、同月十九日井上正夫、水谷八重子の「大尉の娘」、八月十三日築地小劇場俳優の「炭坑の中」の三つが、「暮れがた」に先立って放送された舞台劇であった。/その次の年(大正十五年)九月に、東京放送局は組織を変えて社団法人日本放送協会の東京放送局(JOAK)となり、放送部長は服部が辞任、時事新報の事業部長だった矢部謙次郎が後任になった。》(引用は文庫版より)。