野口冨士男読みの一環で、自分のなかで野口と十返を軸にして、「青年芸術派」(昭和15年10月結成、翌16年4月に活動開始)のメンバー(青山光二、井上立士、田宮虎彦、十返肇、野口冨士男、船山馨、牧屋善三、南川潤)の周辺を緩慢に追うようになって、今年で3年目。『青年芸術派・新作短篇集1』をじっくり読んだのがはじまりだった(id:foujita:20060726)。

先日読んだ、南川潤の『白鳥』新鋭文学選集3(今日の問題社、昭和17年11月)は、当局の指導により昭和15年10月31日をもってダンスホールが閉鎖となったために失業したものの、これを転機として「堅気」の職に就くことで自活の道を歩むヒロインを描く「都会風俗小説」だった(時局におもねる点多々あり)。と、『白鳥』を読んで、ダンスホールの踊子が登場する同時代の小説として思い出したのが、南川と同じく「青年芸術派」のメンバーだった井上立士の『もっと光を』という中篇小説。『もっと光を』は、「青年芸術派」の2冊目の作品集、『八つの作品』(通文閣、昭和16年12月)に収録されたものの、青山光二の『海辺の人』とともに当局の許可が下りず「発禁」ということになった。同年同月日米開戦が始まったばかりで時期が悪すぎたようで、井上立士は同月、「青年芸術派叢書」として『男性解放』(通文閣)を刊行したものの、こちらも「発禁」となった。野口冨士男がのちに回想しているようにまさに「傷だらけ 井上立士」(『作家の椅子』所収)。

青山光二『海辺の人』現代新書(現代社、昭和30年12月)。装釘:成瀬隼人。青山の作品は、戦後こちらに収録(他に、『悲歌』『チャイナ・タウン』『分別盛り』『街の底』『失踪』を収録)。カバー見返しに十返肇が推薦文を寄せている。青山のあとがきによると、当時発禁になった『八つの作品』は、押収されたときにはすでにほとんど売り切れていたとのこと。

昭和18年9月に他界してしまった井上立士は、戦後作品集の類は刊行されておらず、『華燭』(初出:「新創作」昭和16年8月)が『現代文学代表作全集』第4巻(萬里閣、昭和24年1月)に収録されていて、十返肇が解説を寄せている(高見順『昭和文学盛衰史』で知って、いてもたってもいられず、駒場の近代文学館で読んだものだった。好きな作品だった)。井上立士の小説でも特に世評高い『もっと光を』は、小田切秀雄編『続 発禁作品集』(北辰堂、昭和32年7月)に全篇収録されている。以前、図書館で一度読んだことがあったのだけれども、南川潤の『白鳥』に喚起されて、おなじくダンスホールのダンサーが登場する戦時下の「都会風俗小説」として、井上立士の『もっと光を』をじっくりと読みたくなって、いてもたってもいられず通信販売で購入して、ソワソワと再読。南川潤のあとに読むことで、前回読んだときとは違った味わいがあって、小説家としての井上立士の端正さが際立っていて、とてもよかった。井上立士が生きていたら戦後はどんな小説を書いただろうということをどうしても思わずにはいられない(一方、昭和30年に死んだ南川潤の戦後小説はわずかに読んだかぎりでは惨憺たる代物で、戦前時のきらめきが単なる下品さに転化してしまっていて、深いため息をついた)。

機会を与えられて、私はこの現代文学代表作選集、物故作家篇において、私として忘れることのできない三人の親しかった作家について解説を書き得たのを歓んでいる。織田作之助、吉行エイスケ、そしてこの井上立士である。私にとって氏たちはその時期それぞれにおいて最も深い影響と親身な愛情をもって交った人たちであった。ことに織田、吉行両氏に比較してその文壇的不遇のうちに夭折していった井上立士について書くことは私自身の青春をふりかえる事である。彼は昭和十八年九月十七日、三十二歳で病歿した。この『華燭』をみてもわかるように彼の得意としたのは近代の苦しい社会下における恋愛心理の追求と解剖であった。彼は相当古くから同人雑誌で活動していたが、男女の心理追及におのれの立つべき場所を自覚した本格的構え方をもって文学しはじめたのは、昭和十六年春に結成された青年芸術派の一員となってからだった。青年芸術派は親しい同世代の友人をもって結成、ようやく太平洋戦争の暗欝な反動期に直面して文学から芸術性が駆逐されつつあったのに反対して芸術を擁護した文学運動である。その最初の短篇集『青年芸術派』に発表した『男女』によって井上立士は確実に自己の世界を把握した。以来、第二集『八つの作品』に『もっと光を』(十六年十月)、第三集『私たちの作品』に『花嫁』(十七年六月)を書いて次第にその独自の世界を深めていった。ことに『もっと光を』は、熱情的恋愛の最初から最後まで――互いに人間的に深く理解し愛し合いながらも、むしろ余りにも知り過ぎた故に別れねばならない男女の心理的関係を描いた傑作である。このほか長篇『男性解放』(十六年十二月)を書きおろしたが、ちょうど太平洋戦争勃発の月で、いよいよ露骨化していた文化弾圧の犠牲として発禁処分に附された。

『もっと光を』が発禁になった同年同月に刊行され忽ち発禁になった、昭和16年12月発行の「青年芸術派叢書」の『男性解放』はいつか読みたい夢の1冊となって3年目なのだけれど、いまだ読む機会がめぐってこない(野口冨士男の『女性翩翻』も同様に。国会図書館でマイクロフィッシュで読むしかないのかも……)。最近、武藤康史著『文学鶴亀』国書刊行会(asin:4336049912)にて、井上立士の『男性解放』は昭和15年6月14日に開通したばかりの勝鬨橋が重要な舞台となっていること知って、たいそう心が躍ったものだった。『もっと光を』でダンスホールという昭和15年10月31日の閉鎖直前の「風俗」が盛り込まれているのと同様に、『男性解放』では、敷設されたばかりの勝鬨橋、という「モダン風俗」を巧みに盛り込んでいる井上立士に拍手……というか、ここに着目する武藤康史に「ブラボー」なのだった。

□

小田切秀雄編『続 発禁作品集』(北辰堂、昭和32年7月)は大正10年から昭和16年までの発禁作品が対象で、井上立士の『もっと光を』と合わせて、丹羽文雄『中年』、徳田秋声『卒業間際』が入っているのが、現在この時期の「風俗小説」の系譜を追っている身にとっては、たいへん興味深かった。ちなみに、正篇の『発禁作品集』は初版が昭和23年9月、新版が昭和31年6月に刊行、「明治文学資料」と副題があるとおりに、明治30年代から40年代にわたる発売禁止作品を対象にしていて、巻頭に内田魯庵「文藝作品の発売禁止問題――『破垣』発売禁止に就き当路者及江湖に告ぐ――」を掲げている(明治34年1月「二六新報」発表、『社会百面相』に附録として収録)。

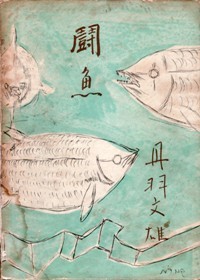

井上立士の『もっと光を』を読むために急遽、『続 発禁作品集』を取り寄せて、『もっと光を』の余韻にひたりつつ、同時代の「風俗小説」であるところの、丹羽文雄の『中年』の抄録や秋声の『卒業間際』などを読んでいるうちに、思い出したのが、以前五反田で200円で買った、丹羽文雄『闘魚』(新潮社、昭和16年2月)のこと。奇しくも、青年芸術派と同年の昭和16年に刊行の「都会風俗小説」。

と、五反田の1階でふらりと手にとって、とってもチャーミングな猪熊弦一郎の装釘に頬が緩んで、まあ200円だしとふらりと買った本(本体が半ば壊れかかっている)。南川潤の『白鳥』を読んで井上立士の『もっと光を』を思い出し、『続 発禁作品集』を取り寄せて、丹羽文雄の名前があったので、なかば忘れかけていた、何ヶ月か前の古書展で拾った本を思い出した次第だった。ひょんなことで、読む機会がめぐってくるものなので(めぐってこないことも多いけど)、古書展には行くものだとしみじみ思う。古書展での気まぐれショッピングがやめられない、とまらない。

丹羽文雄の小説にはまだあまりなじみがない。さて、『闘魚』はいざ読んでみたら、東京の勤労女子が主人公というところがたいへんわたくし好みで、スイスイとページを繰って、こんな感じの朝の喫茶店での本読みが一番たのしいなアと、ホクホクとページを繰った。昭和16年2月初版のこの小説は朝日新聞の連載小説なのだそうで(全集で確認したものの、具体的な時期は不明)、新聞小説ならではのスピーディーな展開と巧みな場面転換がとっても映画的。それぞれの登場人物の描写、勤労女子のヒロイン、その婚約者、ヒロインの弟、女学校時代の友人の新橋芸者、といった描写が群像劇ふうな仕上がりになっているのもよかった。「風俗小説」ならではのディテール描写がいつもながらに実感的な資料となっていて、ヒロインが勤める「外国に日本のことを宣伝する半官半民の機関」のこととか社のある日比谷界隈から銀座を闊歩してゆくあたりの描写など、嬉しいところ多々ありだった。ヒロインは弟の療養費用捻出のためもあって、たまたま路上で知り合った紳士が経営する銀座の民芸品店をまかされることになるのだけれども(こんな都合のよい展開も「風俗小説」の醍醐味)、その経営者が、ヒロインの前職の「文化宣伝」とおなじように、民芸品店が日本の文化宣伝の役にたてればいいというようなことを語っているあたりが、時局に配慮する格好となっていて、興味深かった。

東京小説としてもなにかとたのしかった。ヒロインは下北沢の下宿に住んでいて、渋谷で「帝都電鉄」に乗り換えて帰宅する。その下宿の描写がおもしろくて、ここを舞台にしたもう1篇別の小説が書けそうな感じもするのだった。バルザックの『ゴリオ爺さん』における「ヴォケール館」のようだ、と言ったら、ちょっと褒めすぎだけれども……。気になってあとで図書館で全集を確認したら、第20巻(講談社、1976年4月)の月報に八木毅という人が「『闘魚』の頃」という文章を寄せていた。『闘魚』のヒロインの住む北沢の下宿は、丹羽文雄が目白(下落合二丁目)に住んでいた当時にその邸宅に隣接していた「四恩学寮」がモデルになっていて、ここに当時八木毅が住んでいたという。朝日新聞紙上の『闘魚』に描かれているヒロインの住む下宿が、今まさに自分たちが住んでいる「四恩学寮」そのまんまなので、毎日ワクワクして読んだのだという。……などなど、明日になったら忘れてしまいそうだけれど、読んでいる最中はそこそこ愉しんでいるというような、映画のような読み心地は悪くなかった。

なんて、映画のようだと思っていたら、丹羽文雄の『闘魚』は刊行と同年の昭和16年に早くも東宝で島津保次郎によって映画化されていたのをあとで知った(日本映画データベース:http://www.jmdb.ne.jp/1941/bq001770.htm)。

今井正『結婚の生態』(昭和16年7月封切・南旺映画)より、山王のスケートリンクでデートに興じる原節子と夏川大二郎(←「どこが二枚目?」といつも怒りが…)。『闘魚』でヒロインが「溜池のスケート場」でスケートに興じるシーンがあって、この映画のことをまっさきに思い出して、ヴィデオを借りて再見。この映画も映画的には特になんということもないながらも、原節子の美貌とロケ地の東京見物だけでも、見る価値は大いにあり。南旺映画は昭和16年2月に東宝の傘下に入り、この『結婚の生態』が藤本真澄のプロデューサーとしての記念すべき第一作目の作品。『プロデューサー人生 藤本真澄映画に賭ける』(東宝株式会社出版事業室、昭和56年12月)によると、製作費が足りないので簡易保険局に折衝してタイアップ映画にすることで製作費をすべてまかなったという(妊娠した妻・原節子が主人に内密に簡易保険に入るという設定になっている)。というわけで、戦前のタイアップ映画観察者の身にとっては、なにかと興味深い『結婚の生態』なのだった。

ついでに、結婚前の原節子と夏川大二郎が、町中の本屋さんで偶然顔を合わせるシーン。夏川大二郎は立ち読みしていた武者小路実篤『新らしき家』(大観堂、昭和16年5月)を平台にもどす。その左に見えるのは、里見とんの『愛と智と』(実業之日本社、昭和16年5月)、右は尾崎士郎『篝火』(桜井書店、昭和16年5月)。…というふうに、いずれも昭和16年5月の刊行本! 丹羽文雄の『闘魚』の刊行は同年2月なので、これらはみんな同時代に出ていた本なのだなあと、興味津々。里見とんの『愛と智と』は小磯良平の装幀。